——專訪蘇州設計總規劃師祁鹿年

長江中下游歷來都遭受著洪澇災害頻發的困擾,今年連番的強降雨,再次將武漢、岳陽、合肥等城市變成了一片汪洋,是繼1998年洪水之后最嚴重的一次洪澇災害。在各地救災搶險、城市重建復生之際,我們不妨拋開氣候氣象因素,靜心看待一座座“水漫金山”的城市,從規劃師的角度思考和探索解決之道。

城市發展,規劃先行,一座城市的基礎和脈絡,從規劃開始萌生,面對“傾城暴雨”的挑戰,我們的城市該如何應對?為此我們采訪了蘇州設計總規劃師、海綿城市研究中心主任祁鹿年,透過這位國家級注冊規劃師、教授級高級規劃、從業二十余載的新加坡規劃理念實踐者和推崇者的視角來解讀城市的“水優之道”。

一、作為規劃專業的大咖,您對城市規劃和發展都有著深度的研究,對于長江中下游城市洪澇災害現狀您有怎樣的看法?

祁鹿年(蘇州設計總規劃師、海綿城市研究中心主任)

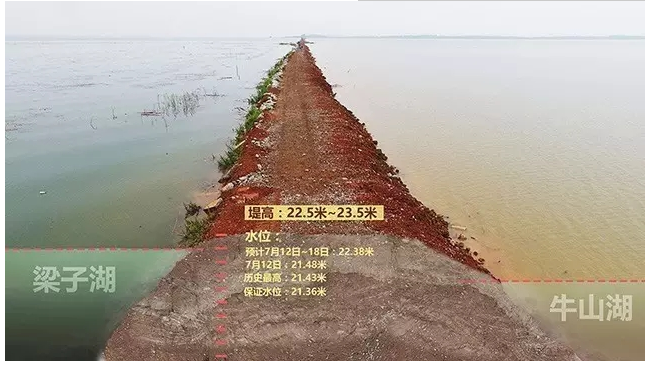

今年6月底以來長江中下游、江淮、西南東部等地發生大規模洪澇災害,一方面是由史上最強的厄爾尼諾所引發的流域性強降雨有關,全國平均降雨較常年同期偏多20%以上,多地降雨量達到或接近歷史最大值;另一方面,也與這些年來長江流域各沿江城市圍湖造田、填湖建城,破壞原有自然生態格局有著很大的關系。

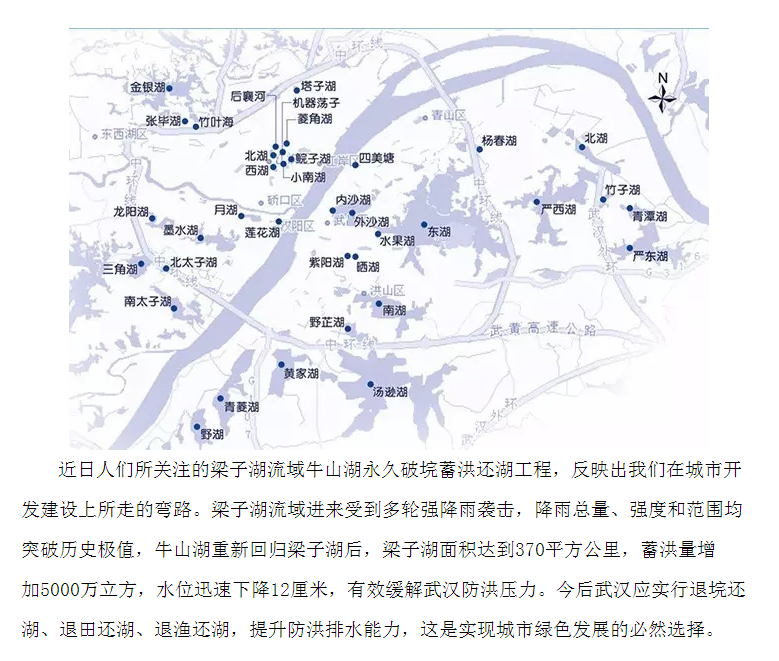

城市的快速、無序擴張改變了原有生態環境和水循環系統,大大削弱了湖泊水系調蓄的能力。譬如素有“千湖之省”美譽的湖北,上世紀50年代湖北有湖泊1066個,總面積達8300平方公里,而到目前湖北僅存湖泊309個,總面積縮小到2656平方公里;有“八百里洞庭”之稱的洞庭湖在上世紀50年代有4350平方公里,到目前面積僅為2625平方公里,現存湖泊對洪水的調蓄、緩沖能力逐年減弱。

自建國以來,國內城市建設通用做法是大量修建管渠、泵站等灰色基礎設施,采用“快排”為主的方式處理雨水。我們不可否認傳統建設模式對我國快速城市化及城鎮居民生活環境質量改善方面所起到的正面作用;但傳統模式對原有自然環境破壞較大,種種不合理開發導致“山水林田湖”的破壞,原有的生態系統受到嚴重影響,嚴重改變了當地原有的水文特征,出現逢雨必澇、雨停即旱。此外,城市內地表徑流攜帶道路、鋪裝表面污染物進入排水系統,污染物被直接排入水環境中,城市河流自凈能力不堪重負,造成城區內黑臭水體普遍存在,引發“城市河流綜合癥”。

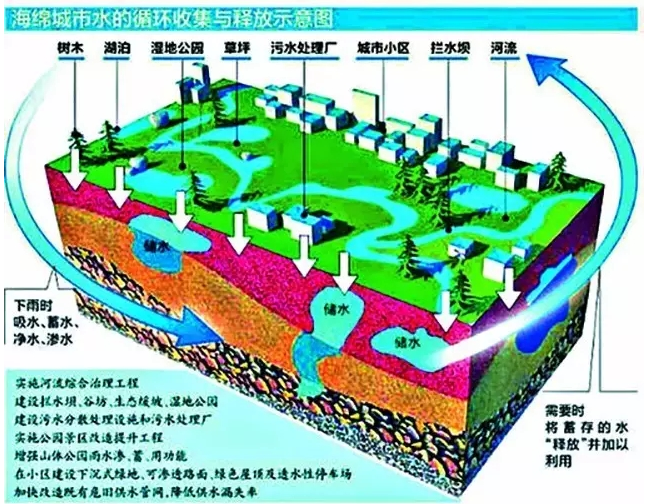

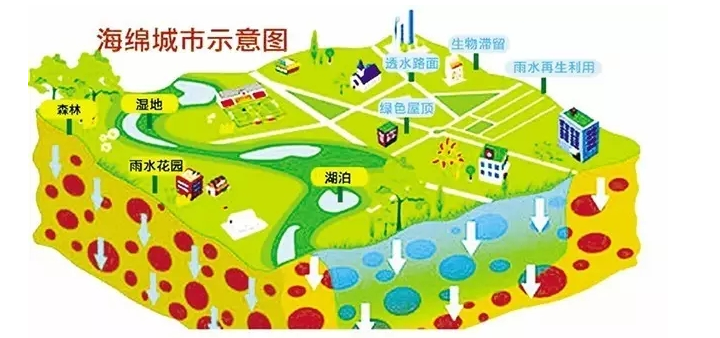

近年來,習總書記、中央所倡導的的“海綿城市建設”理念,強調自然積存、自然滲透、自然凈化,利用透水鋪裝、綠色屋頂、植被緩沖帶等“綠色基礎設施”來系統地管理雨水,以“慢排緩釋”、“源頭分散控制”和“過程控制”相結合的手段規劃城市雨水,進一步加強、完善城市灰色基礎設施建設,綠灰結合,實現良好的城市生態,尤其是水生態方面。但其前置條件是控制大區域的生態格局,保護現有藍綠體系,保護現有“山田林湖”,嚴格控制生態紅線內的開發建設。

2013年12月,國家主席習近平在中央城鎮化工作會議上明確指出了建立海綿城市的重要性,去年10月,國務院提出到2020年城市建成區20%以上的面積達到目標要求,2030年城市建成區80%以上的面積達到目標要求。

2015年10月,蘇州設計在董事長戴雅萍和總經理查金榮的關懷指導下,正式成立了海綿城市研究中心,以“多專業參與、跨專業合作、技術集成即是創新”為研究原則,引進公司規劃、景觀、機電、建筑、綠建、市政等各專業人才參與到海綿城市規劃和技術研究工作中來。

值得一提的是,這次發生嚴重水災的武漢,也是曾在2015年被選為全國第一批16個開展“海綿城市建設”的試點之一。中央計劃在3年時間內,在16個試點投資865億元,建設450多平方公里面積的海綿城市建設試點城區。而這次武漢的水災,歸根結底是一些原有城市規劃建設誤區和不當做法造成的后續影響所導致。

三、武漢原先的城市規劃究竟存在著哪些誤區和不當的做法?

祁鹿年(蘇州設計總規劃師、海綿城市研究中心主任)

首先作為同樣海綿城市試點地的江西萍鄉和四川遂寧的海綿建設示范區內,面對持續降雨,海綿城市的吸收和滲透能力效果十分明顯,實現了“暴雨少積水,小雨不濕鞋,水體不黑臭,熱島有緩解”,城市沒有內澇發生。

上世紀50年代武漢城區湖泊127個,目前僅存38個。1991年-2010年期間,武漢的水域面積減小了38%。武漢只是其中的一個縮影,包括北京在內的全國很多地方也都存在類似的問題。但就武漢而言,這幾天一些被洪水淹沒的地方,過去原本就是低洼地、濕地甚至湖泊,可以說本來就是屬于洪水的地盤。長期不斷的圍湖造田、造地,侵占了洪水的“家園”,所以發生內澇,從某種意義上來看是“物歸原主”。我們做設計,首先需要的是合理保護、利用乃至回歸大自然,而非肆意侵占和破壞自然生態環境,所以城市規劃之初應考慮到這部分土地的使用,汛期將其作為城市蓄洪滯洪之用。

再說回“海綿城市建設”理念,應先從大局入手,先考慮“山水林田湖”這些“大海綿”的問題,然后考慮低影響開發這些分散的“小海綿”的建設。“海綿體”除了指在城市內部保留濕地、綠化帶,在非機動車道、人行道、停車場、廣場等擴大使用透水鋪裝,和在城市建筑、開放空間采用具有蓄滯滲雨水功能的生態設計等,還應該有一個廣義的定義─——就是把城市周邊的鄉村、農田、河湖濕地,通通都納入“海綿城鄉建設”建設的范疇中,通過恢復城郊鄉村農田、河湖濕地的蓄洪、滯洪功能,使城市內部發生的內澇或漬水,有可以排放的去處。

四、您覺得對于這些問題應該從哪幾個方面來改善?

如今,減少洪澇災害損失,解決城市內澇已迫在眉睫,改變因歷史原因造成的濕地破壞,建設海綿城市、就地解決洪水問題已成為不二之選。最近一個月來,江西、山東、南京等地紛紛召開會議或下發文件,著力全面推進海綿城市建設。

這里以新加坡“水優城市”為例,60年代到70年代,新加坡面臨的多重問題與快速的城市化,包括基礎設施缺乏、河流污染、水資源短缺和洪水泛濫等問題,因此這個時代新加坡修建了大規模灰色基礎設施應對。進入21世紀后,為解決水資源短缺、達到水資源可持續利用、抑制洪澇災害的發生,同時提高土地利用,新加坡需要一個保證水資源安全的供水體系;一系列控制環境污染、安全排洪的政策措施和管理機制;一條化整為零的雨水滯留和凈化思路;一套完整的、可持續的雨水管理方法。

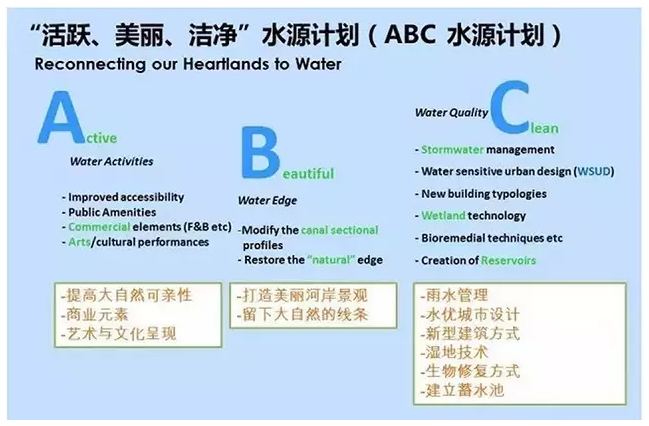

因此,新加坡公共事業局(PUB)在 2006年發起了活躍、美麗、潔凈全民共享水源計劃(ABC Waters Programme),運用在城市規劃方面的核心思想就是水優化城市設計。ABC計劃提出了一種新的的雨水管理模式,即盡可能把每滴雨水留住。在雨水流入溝渠、河道之前,通過生態溝渠、濕地、雨水花園等自然系統進行凈化處理,然后再慢慢的排入雨水渠,最后更干凈的雨水匯入河流,并最終流入城市集水區水庫。采用分散化處理,增大城市內藍綠空間,讓城市地區的降雨在時間和空間上分布更均勻,消弱地表徑流。

以上就是新加坡水優城市設計的基礎,與我國提出的海綿城市有異曲同工之處,都側重于以自然的方式去處理人與水的關系。無論是新加坡的ABC計劃,還是我國的海綿城市,其建設并非一朝一夕之功,而是一個長期的積累過程。

海綿城市尤其是低影響開發對于徑流污染控制、徑流量削減、地下水補充等都有重要意義,但是也不宜過分夸大其作用,尤其是在出現大重現期降水條件下的防洪及內澇防治方面的作用。海綿城市建設還面臨著資金和管理、監督等各方面的困難,盡快加強各相關產業導入、協調各方利益、加強管理監督,是當下切實推動海綿城市建設的迫切需求。

海綿城市的建設過程中,需要我們盡力去保護原有的水環境系統和生態系統,保留濕地、保留山水田林湖;對已經受到破壞的水體和替他自然環境(山水林田湖),運用生態的手段進行恢復和修復,并維持一定比例的生態空間;城市開發建設過程中應合理控制開發強度,綠色基礎設施和灰色基礎設施建設相結合。作為一位規劃師,我堅信回歸自然才是我們城市設計的靈魂所在。

供稿: 蘇州設計研究院股份有限公司 夏熔靜